-

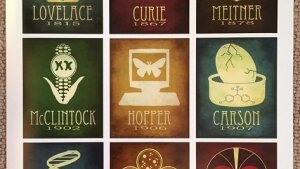

Netzwerk: Geschichte der Bio- und Medizinethik in Deutschland

Mehr erfahrenExterner LinkDas Forschungsnetzwerk dient dem wissenschaftlichen Austausch über die Geschichte der Bio- und Medizinethik in Deutschland. Insbesondere Nachwuchsforscher*innen soll die Möglichkeit gegeben werden, sich über Themen und Ansätze zu verständigen, Ideen und Ergebnisse zu präsentieren, Veranstaltungen zu planen und zu besuchen, von der Diskussion verwandter Projekte zu profitieren und Publikationen zu teilen.

Netzwerkmitarbeitende

Lukas Alex (Münster), Anna Klassen (FSU Jena), Anna Maria Schmidt (Duisburg-Essen), Matthias Schütz (München), Lena Ulbert (FSU Jena), Philipp Zeltner (TU Chemnitz) -

Anthropologische Epistemologie. Zwischen Philosophie und Lebenswissenschaften im 20. Jahrhundert

Mehr erfahrenDissertationsprojekt

Betreuung: Christina Brandt

Bearbeitung: Julia Gruevska -

Netzwerk Philosophiehistorisches Arbeiten

Mehr erfahrenDas Netzwerk Philosophiehistorisches Arbeiten diskutiert, wie historische Herangehensweisen systematische Methoden komplettieren und deren Kerngehalte grundlegend mitbestimmen können.

-

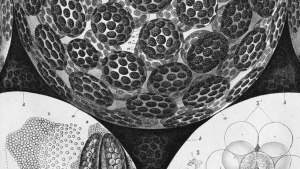

Ernst Haeckel als Botaniker – Rekonstruktion und Kontextualisierung, DFG-Projekt

Mehr erfahrenDisserationsprojekt

Projektleitung: Dr. Thomas Bach und Prof. Dr. Frank Hellwig

Bearbeiterin: Dipl. Biol. Elisabeth Müller -

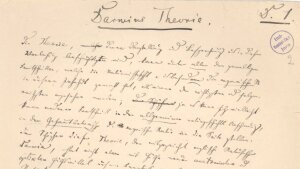

Das unveröffentlichte Werk Theodor Schwanns: Studien zum Verhältnis von Biologie, Religion und Politik im 19. Jahrhundert, DFG-Projekt

Mehr erfahrenDFG-Projekt

Projektleitung: Dr. Florence Vienne -

Wissenschaftshistorische Forschungswerkstatt: Matthias J. Schleiden (1804-1881) in Jena

Mehr erfahrenKontakt: Dr. Florence Vienne

-

Konkurrenz um Deutungshoheit in kooperativen Gremien: Bioethische Debatten und politische Regulierung der Lebenswissenschaften (1980er Jahre), DFG-Projekt

Mehr erfahrenDissertationsprojekt

- Leitung: Christina Brandt

- Bearbeitung: Anna Klassen

-

Innovation durch Wissenszirkulation. Research Technologies als dynamische Wissensträger in Zirkulationsprozessen in und zwischen Innovationskulturen

Mehr erfahrenDFG-Projekt

Projektleitung: PD Dr. Christian Forstner -

Kommunikationsraum Stadt: Historische Stätten der Physik in Jena

Mehr erfahrenKommunikationsraum Stadt: Historische Stätten der Physik in Jena

Ein physikhistorischer Stadtführer für Jena

Projektleitung: PD Dr. Christian Forstner

- Zentrum für Wissenschaftsforschung der Leopoldina /HalleExterner Link

- Herbarium Haussknecht, Jena

- Phyletisches Museum, JenaExterner Link

- Deutsches Optisches Museum, JenaExterner Link

- Forschungsprogramm Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft (GMPG, MPIWG)Externer Link

- Max-Planck-Institut für Geoanthropologie, Jena (IMPRS "Modeling the Anthropocene")Externer Link

- Professur für Wissenschaftsgeschichte, LMU München, Prof. Dr. Kärin NickelsenExterner Link

- Professur für Neuere deutsche Literatur, Freie Universität Berlin, Prof. Dr. Jutta Müller-TammExterner Link

- Margherita-von-Brentano-Zentrum für Geschlechterforschung/Forschung und Forschungsentwicklung, Freie Universität Berlin, PD Dr. Susanne LettowExterner Link

- Institut für Grundlagenforschung zur Philosophiegeschichte (IGP), Bergische Universität Wuppertal, Prof. Dr. Gerald HartungExterner Link

- Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte der TU Braunschweig, Prof. Dr. Bettina WahrigExterner Link

- Professur für Wissenschaftsgeschichte, Universität Erfurt, Prof. Dr. Bernhard KleebergExterner Link

- Professur für Medientheorie und Wissenschaftsgeschichte, Bauhaus-Universität Weimar, Prof. Dr. Henning SchmidgenExterner Link

- Prof. Dr. Edna Suárez-Díaz, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de MéxicoExterner Link

- Prof. Dr. Pierre-Olivier Méthot, Chaire de recherche du Canada en Humanités médicales et histoire de la pensée biologique, Université LavalExterner Linkfr

- Prof. Dr. Richard Kremer (Dartmouth College, Hanover)Externer Linken

- Prof. Dr. Luis Campos, Rice University (Houston)Externer Link

- Prof. Dr. Stefanie Buchenau, Les Mondes Allemands, Université Paris 8 Saint-DenisExterner Link

- Prof. Dr. Lynn K. Nyhart, Department of History, University of Wisconsin-MadisonExterner Link

- Dr. Marion Thomas, Département d’histoire des sciences de la vie et de la santé, Université de StrasbourgExterner Link