Prof. Dr. Daniela DöringExterner Link hielt im Sommersemester 2025 ein Seminar zum Rassismuskritischen Kuratieren an der Hochschule Merseburg in Kooperation mit dem Ernst-Haeckel-Haus in Jena.

Anhand von verschiedenen Objekten aus der Sammlung des Ernst-Haeckel-Hauses entwickelten die Masterstudierenden des Studiengangs Angewandte Medien- und KulturwissenschaftExterner Link Ideen, wie diese ausgestellt werden könnten.

Wissenschaftshistorische Grundlagen für die Auseinandersetzung mit den Objekten waren Seminararbeiten der Studierenden des Masterstudiengangs Geschichte der Naturwissenschaften, Beiträge des bald erscheinenden Sammelbandes des Workshops „Ernst Haeckel Postcolonial“ und Texte von Mitarbeitenden am Ernst-Haeckel-Haus.

Einen großen Dank für die zahlreichen Ideen und die inspirierende Diskussion an:

Studierende der Hochschule Merseburg und der Universität Jena, Daniela Döring (HS Merseburg), Matthias Krüger und Bernd Bock (Phyletisches Museum) und Ulrike Lötzsch (Anatomische Sammlung).

Im Rahmen des kuratorischen Konzepts zur Bronze-Statuette „Ernst Haeckel als Naturforscher auf Ceylon 1881“ beschäftigen wir uns mit dem Exponat, seinem Kontext und damit einhergehender Narrative im Hinblick auf ihre Problematik im Ausstellungskontext. Zunächst wird die Statuette als Trägerin eines kolonialen Narrativs beschrieben: Sie inszeniert Haeckel in heroischer Pose und reproduziert damit die Idealisierung europäischer Wissensproduktion, während koloniale Macht- und Gewaltverhältnisse ausgeblendet bleiben. Das gewählte Präsentationsformat bricht bewusst mit dieser Bildsprache. Die Statuette soll liegend präsentiert werden, wodurch ihr heroischer Charakter dekonstruiert und ihre symbolische Macht entzogen wird. Ergänzt wird diese Geste durch mehrere leere oder alternativ mit Miniaturrepliken besetzte Sockel, die durch Benennungen auf Haeckels unsichtbar gemachte Begleiter:innen und Opfer seiner Forschung verweisen. Die Intervention will rassismuskritische Perspektiven eröffnen, indem sie koloniale Auslassungen, epistemische Hierarchien und die Fortwirkung kolonialer Machtstrukturen in der Wissensproduktion sichtbar macht. Das Konzept versteht sich als Beitrag zur Dekonstruktion kolonialer Heroisierungsnarrative und zur Sensibilisierung für die Machtverflechtungen von Wissenschaft, Kolonialismus und kuratorischer Narrative.

Konzeptidee: Marius Dörner, Hannah Lüken

Wissenschaftliche Grundlage: Sarah Becker (Masterstudentin Wissenschaftsgeschichte/Uni Jena)

Haeckels koloniale Reise ins Bild gerückt. Ein rassismuskritisches kuratorisches Konzept zum Ölgemälde Cocos-Insel bei Belligemma (Gan Duva) Ceylon (1881)

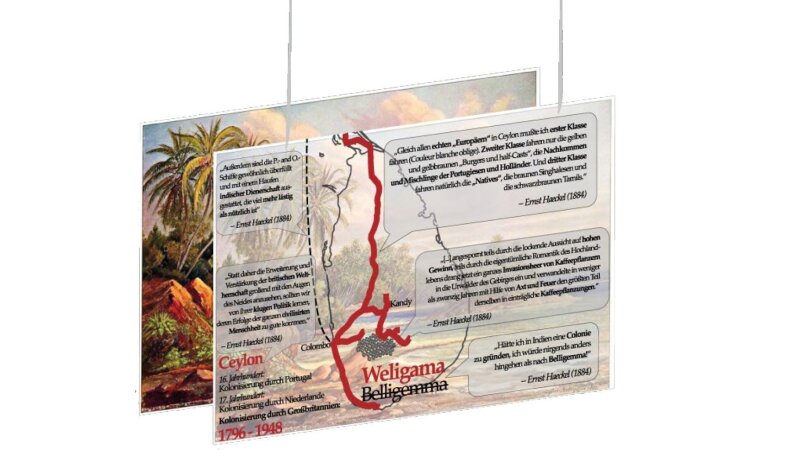

Skizze zur Präsentation eines Bildes

Bild: Skadi Pest, Anna-Amina ZeidanDie Intervention “Haeckels koloniale Reise ins Bild gerückt” will anhand des Gemäldes Cocos-Insel bei Belligemma (1881) Ernst Haeckels Forschungsreise nach Indien und Ceylon in ihren kolonialen Kontext einordnen. Die paradiesische, unberührte Landschaft des Gemäldes soll durch unbequeme koloniale Realitäten gestört werden, die im Bild unsichtbar sind. Beim Aufdecken dieser Realitäten hilft Haeckel selbst: Zitate aus seinen Reisetagebüchern sollen seine Rolle innerhalb des kolonialen Systems sichtbar machen.

Konzeptidee: Skadi Pest, Anna-Amina Zeidan

Wissenschaftliche Grundlage: Prof. Dr. Petra Löffler (Theorie und Geschichte gegenwärtiger Medien/Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

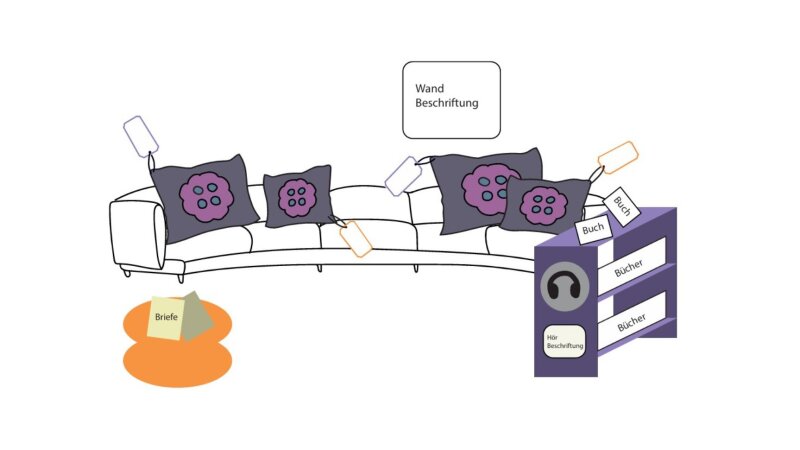

Nur ein Kissen? Grobkonzept einer objektorientierten Strategie rassismuskritischen Ausstellens

Skizze von einem Sofa mit Kissen

Bild: Annika Grenzow, Ann Ramm, Lea ZeilerEine Lounge-Installation mit Duplikaten des Discomedusen-Kissens von Ella von Crompton lädt zur ruhigen, aber kritischen Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau zu Haeckels Zeit ein. Insbesondere der um Haeckel herrschende Geniekult soll anhand ihrer Verehrung Haeckels kritisch reflektiert werden. Über Texte, Tonspuren und Workshops entsteht ein erfahrbarer Raum für Reflexion, ohne klassische museale Distanz, aber mit sensibler rassismuskritischer Kontextualisierung.

Konzeptidee: Annika Grenzow, Ann Ramm, Lea Zeiler

Wissenschaftliche Grundlage: Charlotte Fuchs (Masterstudentin Wissenschaftsgeschichte/Uni Jena)

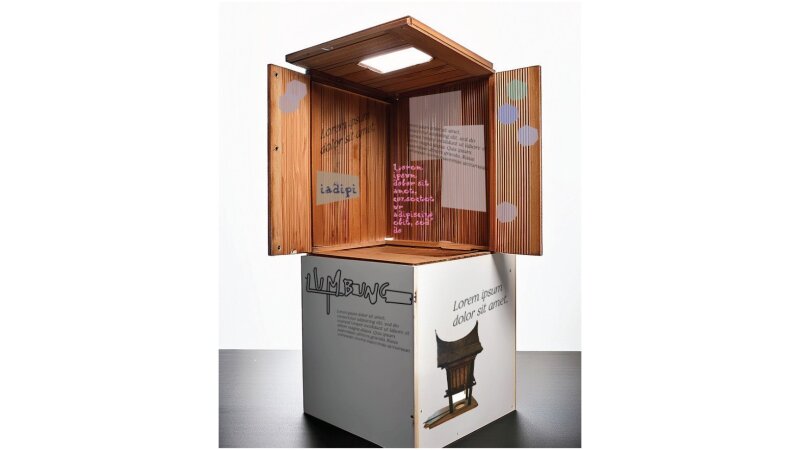

lumbung - kollektive Praxis zur Revision eines kolonialen Archivs

Skizze einer aufklappbaren Vitrine

Bild: Franziska Hüls, Johanna SpeckertEinst „kleines Andenken“ an Sumatra, soll das Modell der Reisscheune von Haeckels Deutungsmacht gelöst und durch die kollektive indonesische Lumbung Praxis neu verortet werden. Die Inszenierung eröffnet Raum, die Reisscheune mehrdimensional und jenseits misogyn und rassistischer Zuschreibungen kennenzulernen.

Konzeptidee: Franziska Hüls, Johanna Speckert

Wissenschaftliche Grundlage: Weijun Qin (Masterstudentin Wissenschaftsgeschichte/Uni Jena)

Achtung Elite! Grobkonzept einer objektorientierten Strategie rassismuskritischen Ausstellens um Ernst Haeckels Gehirn

Skizze eines Magazinschrankes

Bild: Clara Richter und Paula GötzeNach Haeckels Tod wurde sein Hirn entnommen, eingelegt und ausführlich im Kontext der “Elitegehirn-Forschung”untersucht. Diese ging davon aus, dass eine weiße, europäische und männliche Elite die höchste Entwicklung der Menschheit darstellt. In kolonialisierten Gebieten ansässige Volksgruppen wurden hingegen einem niedrigeren Entwicklungsstand zugeordnet, womit Unterdrückung und Ausbeutung legitimiert werden sollten. Um die Ungleichbehandlung menschlichen Lebens zu problematisieren, wird im inszenatorischen Konzept Haeckels Herz der “Kopfhaut eines Herero” gegenübergestellt. Diese gelangte vermutlich während des deutschen Genozids an den Herero unrechtmäßig nach Jena. Das Konzept sieht vor, beide Objekte in der Illustration eines Archivregales abzubilden, welche dem Archiv des Phyletischen Museums nachempfunden ist. In diese Illustration sollen zwei Klappen integriert werden, hinter denen sich Informationen sowie eine Visualisierung des massiven Unterschiedes im Umgang mit den Objekten befinden. Die größte Herausforderung dieses Konzeptes besteht darin, die Ungleichbehandlung darzustellen, ohne sie zu reproduzieren. Ob dies gelingt, gilt es noch zu testen.

Konzeptidee: Clara Richter, Paula Götze

Wissenschaftliche Grundlage: Dr. Ulrike Lötzsch (Anatomische Sammlung/Uni Jena)

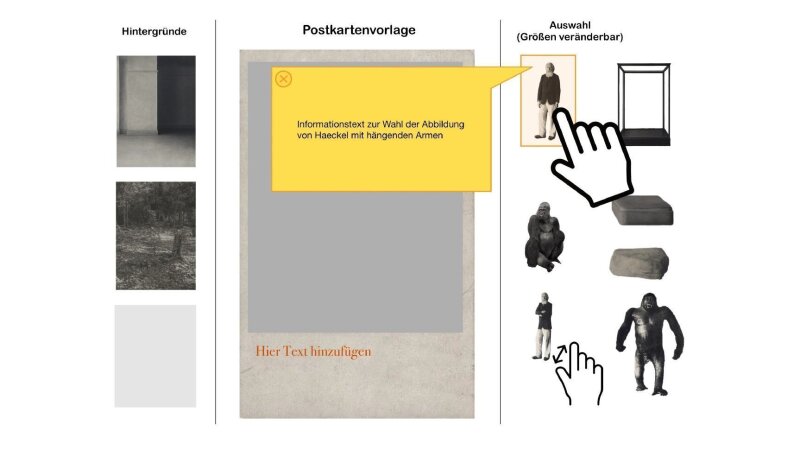

Post(koloniale) Grüße. Haeckel und die Gorilla-Postkarte - Grobkonzept einer objektorientierten Strategie rassismuskritischen Ausstellens

Skizze einer interaktiven Station zur Postkarte

Bild: Fanny Anna Feierabend, Franz Oeser, Judith TaubertIm Rahmen der interaktiven Station zur Postkarte Ernst Haeckels mit dem Gorilla-Präparat sollen Besucher*innen durch eine informationsbegleitete, digitale De- und Neukonstruktion der Postkarte dazu angehalten werden, die kolonialen, anthropozentrischen und patriarchalen Strukturen als Kontext für Haeckels Inszenierung seiner originalen Postkarte kritisch zu hinterfragen. Durch die Möglichkeit zum nachträglichen Kommentieren anderer Entwürfe entsteht zudem ein offener Raum für konstruktiven Austausch.

Konzeptidee: Fanny Anna Feierabend, Franz Oeser, Judith Taubert

Wissenschaftliche Grundlage: Bastienne Karg (Ernst-Haeckel-Haus/Uni Jena)

Die Heroen. Eine postkoloniales kuratorisches Konzept

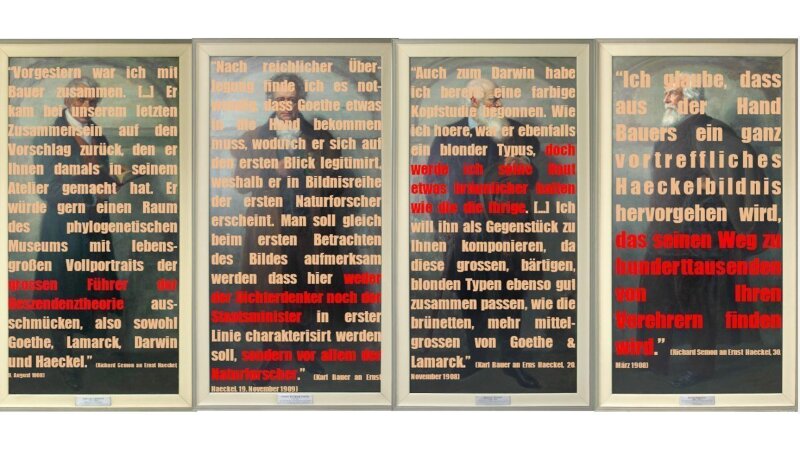

Skizze einer Intervention zu einer Gemäldeserie

Bild: Finn Lennart Blug, Hendrik GrafDie Intervention befasst sich mit der Frage, wie ein Umgang mit dem Mythos des Genies aussehen könnte. Im Mittelpunkt steht die Gemäldereihe, die vom Künstler Karl Bauer selbst als „Die Heroen der Entwicklungsgeschichte“ bezeichnet wurde. Wie lässt sich eine einseitige, glorifizierende Perspektive auf diese Wissenschaftler aufbrechen? Durch die Installation einer Glasscheibe sollen Besucherinnen und Besucher dazu gebracht werden, andere Perspektiven einzunehmen und sich kritisch mit der Inszenierung von Wissenschaftlern auseinanderzusetzen. Zitate aus dem Schriftwechsel zur Beauftragung und Absichten der Großgemälde sollen auf die Scheibe projiziert werden und temporär sichtbar und unsichtbar sein. So kann das jeweilige Bild ungestört aus jeder Perspektive betrachtet werden. Die Intervention möchte eine Auseinandersetzung mit der ideologischen Haltung Karl Bauers und Ernst Haeckels anregen.

Konzeptidee: Finn Lennart Blug, Hendrik Graf

Wissenschaftliche Grundlage: Bastienne Karg (Ernst-Haeckel-Haus/Uni Jena)